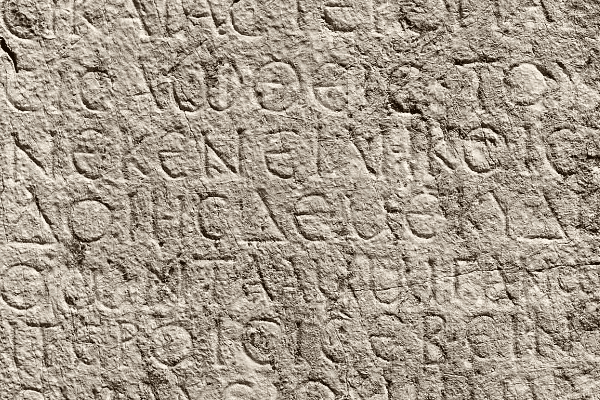

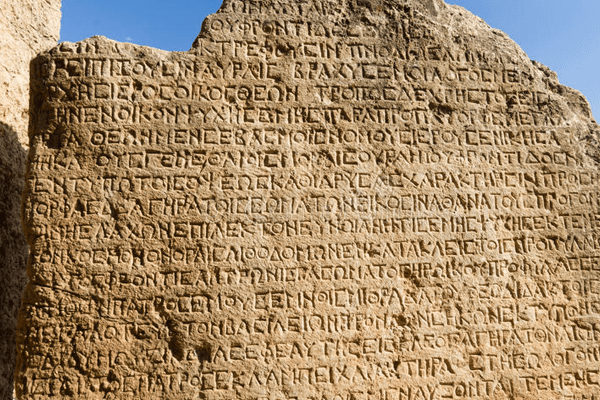

Intorno al 1000 a. C., vale a dire anteriormente alla prima età del Ferro, una popolazione indoeuropea, gli Iapigi, forse affini ai Veneti, forse gli stessi ]apodi della Dalmazia settentrionale, giunsero dall’Illiria e dall’Epiro, attraverso l’Adriatico, sulle coste dell’Italia meridionale. Vi sarebbero sbarcati prima nel Gargano, per poi diffondersi in tutta la regione pugliese fino al Capo di S. Maria di Leuca. Antonino Liberale, seguendo una tradizione raccolta da Nicandro, ma nota anche a Festo, a Varrone e ad altri autori antichi, racconta che i tre figli di Licaone, Japige, Dauno e Peucezio, partiti dall’Illiria con le loro genti, giunsero sulle coste pugliesi, dove si stabilirono dopo aver cacciato gli Ausoni. Quindi avrebbero suddiviso la Puglia in tre parti, Daunia, Peucezia e Messapia, mentre tutta la regione aveva il nome di Japigia. Anche Strabone parla di questi popoli, ma cita alla rinfusa i nomi dei Messapi, Japigi, Calabri e Salentini: “La Japigia i Greci la chiamano anche Messapia, ma gli abitanti dividono se stessi in parte in Salentini e, verso il Capo Japigio, in Calabri. A nord ci sono i Peuceti e i Dauni: tale è il loro nome in greco, ma gli abitanti chiamano la loro terra Apulia; altri si chiamano Pedicli e soprat- tutto Peuceti”. Polibio, invece, intende il termine Iapigia come comprensivo dei tre rami di un’unica gente: Dauni, Peucezi, Messapi. Anche Tucidide li menziona indistintamen- te ritenendoli parte di una stessa popolazione. I nuovi venuti, però, oltre all’intimo nesso della loro origine storica, hanno anche un’intima e antichissima comunanza linguistica, con1e dimostrano le numerose iscrizioni dei Messapi e quelle della Peucezia e della Daunia, anche se queste ultime sono estremamente scarse e assolutamente insufficienti a dare un quadro diretto della lingua che si parlava in Capitanata prima della colonizzazione latina.

GLI JAPIGI - MESSAPI

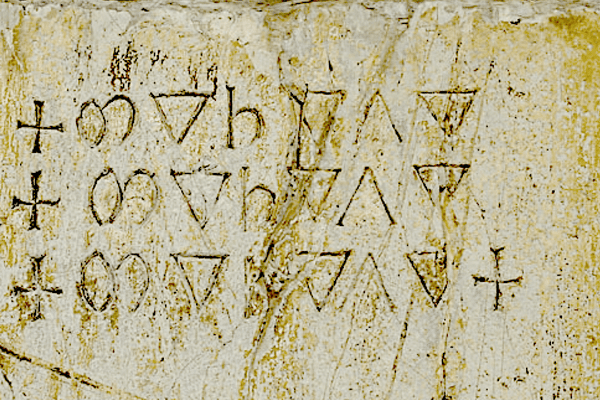

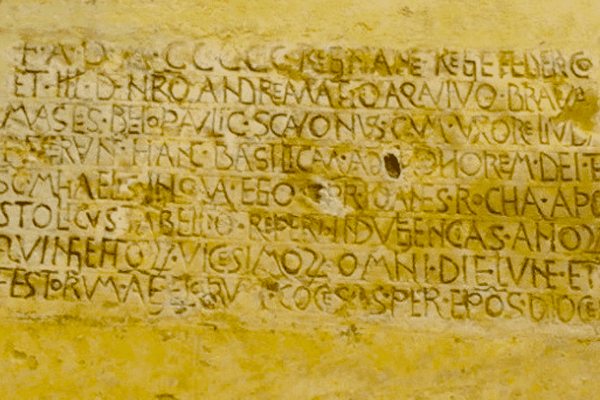

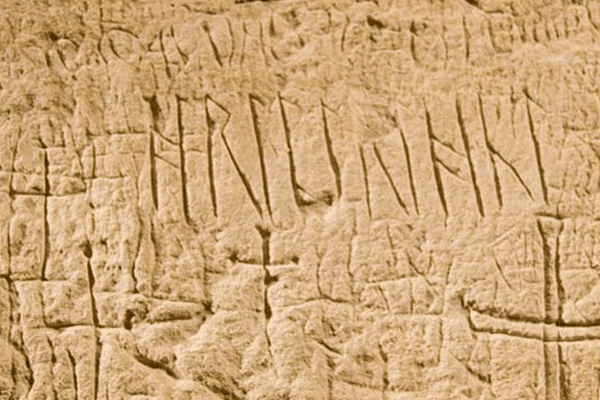

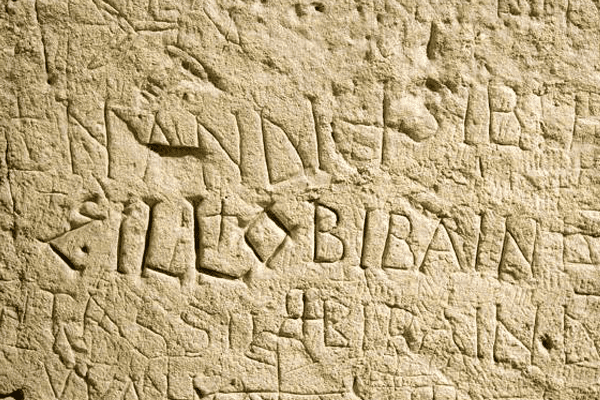

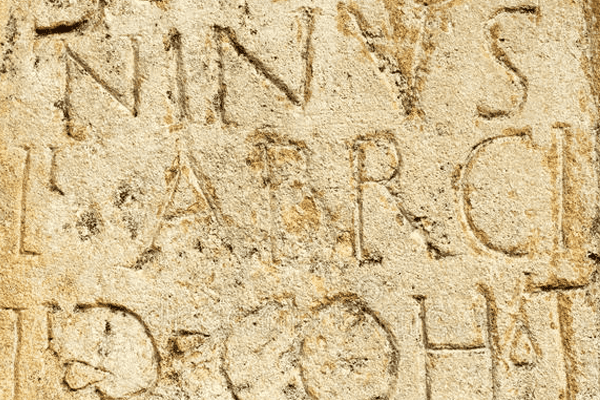

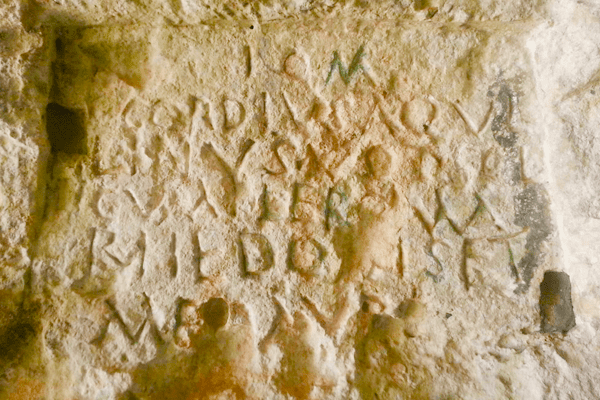

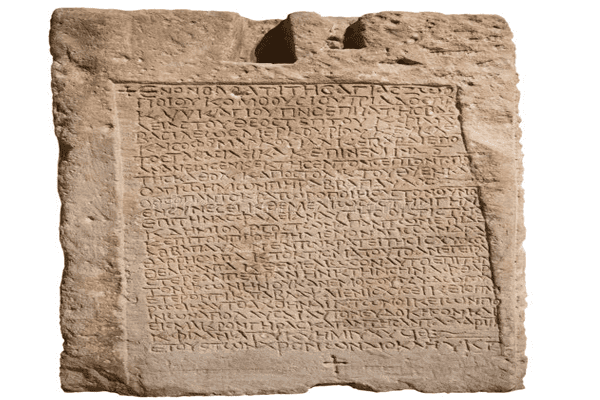

Tuttavia, nonostante la facile loquacità delle genti salentine, anche il messapico è ancora muto; non è stata trovata neppure una iscrizione bilingue che possa offrire utili spunti ermeneutici, nè sono stati riconosciuti utili punti di contatto, sufficientemente vasti, con altre lingue meglio conosciute. Tutto quello che si sa dei Messapi è stato raccontato in greco, mai in messapico. Eppure vi sono un gran numero di iscrizioni sicuramente autentiche, sicuramente scritte nella lingua di questo popolo; si è giunti persino a precisare che un’epigrafe è più antica dell’altra di cento, duecento, trecento anni; si è anche giunti a capire il senso generico di un testo o il significato preciso di una parola, ma si è ancora ben lontani dal poter affermare che il messapico non che non abbia più segreti, ma che almeno sia sufficientemente chiaro. Si può credere, ad ogni modo, che “il messapico, insieme con il dauno e il peucezio, rappresenti la fase più antica dell’albanese. Alcune particolarità linguistiche e, soprattutto, una notevole massa di nomi di persona e di nomi di luogo, testimoniati in maniera pressoché identica nella penisola balcanica e nella regione pugliese, ha suggerito agli studiosi l’esistenza di un’antica comune origine tra le genti delle opposte sponde dell’Adriatico. Ma, purtroppo, la lingua albanese ha subito gravi modifiche nel corso dei millenni; della forma che essa, insieme con altre lingue più o meno affini, quali il trace, il daco e il mesio, aveva prima della colo- nizzazione greca e latina si sa tanto poco che si può dire di non sapere nulla”. Si resta, dunque, senza alcun valido sussidio per la decifrazione del dauno, del peucezio e del messap_ico. E, peggio ancora, se le iscrizioni messapiche sono abbondanti quelle della Peucezia e della Daunia sono piuttosto scarse. Le iscrizioni daune che sono giunte sino a noi sono di due tipi: su pietra o su monete. Le prime vengono tutte da Vieste (tranne una trovata a Lucera), le altre sono di Arpi e di Salpi. Queste iscrizioni possono essere divise in due gruppi: il primo composto dalla prime tre, è inciso su piccole stele di pietra locale; l’altro si legge su iscrizioni redatte su materiale vario per forma e per stile epigrafico. Questo serondo gruppo, insieme con altri pezzi epigrafici, fu murato sulla facciata esterna di una casetta rurale, ancora oggi esistente in Via Carducci, sulla collina “Carmine”. Un’altra epigrafe fu inserita, invece, nella muratura del focolare’ ad una estremità del frontone di esso, dove venne scoperta nel giugno del 1924 dal Petrone, che può considerarsi il vero scopritore di queste epigrafi.

Quest’ultima iscrizione, che fa parte del primo gruppo, risulta incisa su tutte e due le facce scoperte, di forma quadrata quella laterale rispetto al frontone del focolare e rettangolare quella prospiciente. Essa comincia dalla faccia quadrata, prosegue su quella rettangolare ed è formata di sei righe, tre per parte. Otto centimetri sotto l’ultimo rigo e parallelamente ad esso è tirata una linea incisa superficialmente che attraversa tutta la facciata. La parola Damatira si legge chiaramente, facendo comprendere subito che l’iscrizione è della stessa natura delle altre incorporate nella facciata della casa. La pietra, che venne rimossa dal posto in cui era per essere fotografata, è di un calcare di cava locale, che ha la proprietà di indurire rapidamente la superficie esposta agli agenti atmosferici senza subire col tempo degradazione apprezzabile. La sua forma è di un parallelepipedo rettangolare, regolare in tutto meno che in una parte, delle dimensioni di cm. 18 x 31, a sezione quadrata sul Iato più breve. Le prime tre epigrafi rischiavano, invece, di rimanere sconosciute o, peggio, di essere condannate per sempre dal grave sospetto di non essere autentiche, emesso contro di loro dal Whatmough. Ma lo studioso americano non aveva tutti i torti, dal momento che nè lui nè il Ribezzo erano mai riusciti a vederle, solo perché essi non erano mai venuti a Vieste per cercarle, come invece ha fatto il Parlangèli, il quale riuscì a trovarne una, ormai rotta in due pezzi, l’unica ancora esistente, che è considerata come il più importante documento linguistico dell’antica Daunia. Tutte le iscrizioni vennero in luce per la prima volta nel secolo scorso, come riferisce Emanuele Abatantuono in un suo diario. Egli scrive che “nel 1800, piantando la vigna vicino alla chiesa del Carmine Biase Abatantuono, furono trovate delle pietre con iscrizioni, di cui non si è potuto fare l’interpretazione, con molti cadaveri seppelliti nel terreno . . . “. L’esistenza di queste pietre, però, era da tutti ignorata e l’attenzione su di esse venne richiamata soltanto nel febbraio del 1921, quando venne in luce nella stessa località un’altra iscrizione dello stesso tipo delle precedenti. Lasciando da parte l’interpretazione secondo la quale le prime quattro iscrizioni costituirebbero un unico testo, scritto in una specie di greco dorico, “è assolutamente certo che la III e la IV iscrizione sono dei testi indipendenti tra loro, come del resto, da queste sono indipendenti le prime due. Si tratta, per quello che è dato capire, di dediche o di invocazioni sacre a tre divinità: Zeus, Demetra e Venere”. Il culto di Zeus e quello di Demetra sono largamente documentati presso le genti japigie. Del culto a Demetra si hanno sicure testimonianze in tutta l’area pugliese, dalla Daunia alla Peucezia, in particolare nella Messapia. Ma anche a Vieste doveva essere riservato un culto particolarmente intenso a questa divinità, il cui nome, spesso accompagnato da diva, è frequentemente ripetuto. Zeus appare da solo nella VI iscrizione, ma è da credere che essa sia incompleta e cl1e la seconda parte del testo sia stata o rotta o levigata. Se poi si potessero riunire la I e la II iscrizione in un unico testo, si vedrebbero invocati insieme, qui e nella III, come in una trinità: Zeus, Venere e Demetra. Esaminando le varie forme con le quali si presentano questi tre nomi sacri (Zeus appare all’accusativo zon e al dativo due volte zie zei, Venere al dativo vene e all’accusativo venana, Demetra è sempre al dativo), ci si trova di fronte a una declinazione, specialmente per Zis e per Venas, diversa, almeno in parte, da quella del greco Zeùs o del latino Venus. Particolarmente interessante è l’accusativo venana che, se è giusta l’analisi del Parlangèli, va con la forma di accusativo (?) damaturena di una iscrizione di Ruvo, in cui appare anche il nominativo Damatura. E si potrebbe anche ricordare il dazeni letto sulle monete di Arpi. Per ciò che riguarda il nome dauno di Damatira, il citato studioso ritiene “che esso non sia soltanto il frutto di una pronuncia dialettale che ha modificato la voce greco-dorica Damàtra, ma che invece esso sia un elemento tipico illirico, che trova il suo corrispondente in quel Deipàturos che Esichio asserisce essere il nome di dio presso gli Stinfei, abitanti dell’Epiro”.

Un altro tratto di questa cinta muraria è venuto alla luce recentemente nella stessa località, nella zona compresa tra le attuali vie De Gasperi, Matteotti e Dell’Erba, durante i lavori di fondazione di un fabbricato per civili abitazioni. Il muro, che correva in direzione NESO, era costituito da grossi blocchi di roccia locale, perfettamente squadrati e disposti a filari, tutti di testa, che costituivano molto probabilmente con la loro lunghezza lo spessore dell’opera. Ai piedi della cinta doveva correre il·fossato, quello “incavo” di cui parla il citato Giuliani ed esistito dalla parte di mezzogiorno. Anche il Masanotti parla di resti di un grande canale disotterrato in varie parti in direzione fra di loro. In questo periodo approdi di coloni greci si ebbero anche sulle coste della Daunia. La leggenda di Diomede, eroe della guerra di Troia, che lo fa rivivere nei nostri luoghi tra l’VIII ed il VI sec., sarebbe un chiaro indizio di approdi e di colonie stabilite sui lidi della Daun1a da parte dei più antichi naviganti Etoli-Locresi, i quali dovunque si stabilivano portavano il nome e il ricordo di Diomede, loro eroe nazionale. Il Ferri ritiene, però, che questo “Diomede è il re dei Bistoni traci. Come tale ha combattuto a Troia, ma nel campo Troiano, non coi Greci che l’hanno poi adottato nell’epica come eroe argivo. La prova si ha dal fatto che egli approda nella Daunia garganica portando sulla nave una zavorra di pietra delle mura di Troia, evidentemente per fondare una nuova Ilio. Proprio come Enea”. I nuovi venuti, come è noto, dovettero lottare con le genti locali. “Queste guerre tra Greci e indigeni e tra indigeni stessi sono l’espressione di una in coesione etnica della gente daunia dipendente dal vario e difforme sviluppo che nel suo seno ebbero le comunità subappenniniche, tuttavia coerenti sul terreno politico e militare quando si trattava di difendere l’aggregato, il villaggio, il clan gentilizio. Un riflesso è nella ricordata leggenda di Diomede coinvolto nelle vicende locali di Daunio”. Le lotte non si limitarono al possesso delle terre, ma anche ad ostacolare la penetrazione di culti estranei all’ambiente religioso autoctono, come quelli di Calcante e di Podalirio, che finirono segregati al Gargano. “Gli interessi greci si intersecarono con quelli locali variamente combinandosi o adeguandosi alle situazioni, come è proprio di una attività colonizzatrice. Per conseguenza, fermo restando quanto vi è di ellenico nelle città magno-greche e nelle zone di loro influenza, la civiltà japigia del VII-VI sec. a. C. e quella Daunia in particolare ne acquisirono elementi essenziali per l’economia: la moneta e la grafia. La monetazione indigena, che usava iscrizioni in lettere greche, si impose più tardi forse di pari passo con la diffusione della lingua messapica, che in Daunia presenta influssi oschi. Grafia e moneta influirono notevolmente nella svolta della civiltà daunia”. Tuttavia, non manca chi ritiene che le cause che portarono i Greci ad invadere la Daunia furono di natura esclusivamente commerciale. Non eroi, dunque, ma mercanti furono i nuovi venuti. E’ questa l’opinione del citato Petro- ne, il quale così scrive: “La finalità commerciale e l’assenza di scopi politici emergono a prima vista, ed appare indubbio anche che essa non ha potuto sorgere e mantenersi così a lungo, se non sorretta da un pieno assenso delle popolazioni locali, fondato sulla base di una reciproca convenienza. Del resto ogni ipotesi di dominio da parte dei Greci cede al più sommario esame. Erano pochi, perché scarsa la loro gente: venivano da lontano e, dati i mezzi di navigazione dell’epoca, durante tutta la stagione invernale si trovavano completamente tagliati fuori dalla loro base di provenienza. Invece, la natura commerciale dell’opera, oltre che chiara, è anche perfettamente spiegabile. I Greci, infatti, dediti agli affari per indole, esperti navigatori ed arbitri delle vie del mare, erano in quei tempi gli intermediari indispensabili negli scambi fra le merci di varie e lontane provenienze, che si praticavano in natura per l’assenza della moneta; mentre gli Apuli scarseggiavano di attitudini e dì mezzi per collocare la loro produzione esuberante, procurandosi in cambio quei generi di prima necessità che la regione non offriva.

E’ più che comprensibile, quindi, una stretta intesa fra Apuli produttori e Greci commercianti, nella quale ognuna delle parti trovava il suo tornaconto. Ed è anche perfettamente comprensibile il diretto interessamento di questi ultimi alla produzione della lana, fonte per essi di movimento com1nerciale e conseguente guadagno; interessamento chiaramente dimostrato dalla loro presenza nei luoghi di pascolo invernale o di obbligatorio passaggio, ai quali con ogni probabilità corrispondevano anche altrettante stazioni di mercato della lana raccolta. Dal complesso di quanto abbiamo detto si può ragionevolmente concludere che l’azione esercitata dai navigatori Etoli-Locresi nell’Apulia è stata di natura esclusivamente commerciale e fondata principahnente sull’esportazione della lana in essa regione prodotta. Quale sia stata invece la merce da essi introdotta in cambio della lana esportata non è possibile con eguale sicurezza stabilire, ma, tenendo presenti le condizioni dell’epoca e i bisogni delle popolazioni, con grande probabilità, deve essere stato il rame, metallo indispensabile all’economia umana fino a quando non fu ben sostituito dal ferro, e che scarseggiava nell’Italia meridionale peninsulare. La spiegazione da noi data alla leggenda di Diomede porta a vedere i Greci venuti in Apulia sotto l’aspetto di semplici mercanti e non di eroi, siccome si è generalmente abituati a raffigurarli. Questa che viene a sembrare una palese contraddizione non è invece tale e dipende soltanto dalla mancata considerazione che il concetto di eroismo e degli eroi avuto dai Greci nell’antichità differisce radicalmente dal nostro. Mentre noi Io facciamo fondamentalmente consistere in un sacrificio per una nobile idea, gli antichi Greci, di ciò non tenendo alcun conto, lo basavano esclusivamente sul successo e su un’eccezionale abilità personale dimostrata nel conseguirlo, vincendo difficoltà ritenute insuperabili dai comuni mortali. E sotto questo ristretto punto di vista greco, in una epoca di civiltà primordiale, in cui le lunghe traversa- te sul mare erano sconosciute e, per l’innato timore dell’ignoto e per i scarsi mezzi a disposizione e la mancanza di pratica, sembravano quasi impossibili, non può negarsi che una impresa di lunga navigazione, come quella dai Locresi tentata e felicemente compiuta, non avesse presentato tutti i caratteri per essere giudicata eroica e, come tale, degna di venire tramandata da essi ai posteri, attribuendola all’eroe Eponimo della loro stirpe”. Nel Gargano i primi coloni greci giunsero tra il VII e il VI sec. a. C. Provenienti dall’Etolia, essi sbarcarono a Vieste, dove trovarono una popolazione già civile con proprio culto religioso (Demetra). Di qui poi estesero la loro influenza in tutta la Daunia. In particolare, tale epoca è indicata da alcuni esemplari di ceramica ellenica, facenti parte del corredo funebre di alcune tombe venute in luce in località “Carmine”, e risalenti ad epoca non anteriore al VI sec. a. C. A indicare, invece, il luogo di origine di questi coloni sono alcune monete, le quali dimostrano che essi provenivano da una città greca chiamata Oiniade. Era questa una “importante città commerciale dell’antichità, posta su di un’isola del mare Jonio, vicino alla costa greca e di fronte alla foce dell’Acheloo, oggi Aspropotamo, il cui corso navigabile rappresentava un’ottima via di penetra- zione all’interno. La funzione marittima di Oiniade non ebbe però lunga durata; già raggiunta nell’antichità e poi inclusa dal delta proiettato dal fiume, le sue rovine sono ora presso Trikardokastron a quindici chilometri dal mare”, tra l’Acarnania e l’Etolia. “I navigatori di Oiniade venuti nel Gargano formarono di Vieste la loro stazione principale nell’Adriatico per la sua posizione sporgente sul mare e più ancora perchè fornita di porto naturale (ora interrato) sufficiente e sicuro; ma si diffusero anche in tutta la regione, prevalentemente sulle coste, scorgendosi traccia certa della loro presenza negli antichi nomi. Essi denominarono il luogo che gli abitanti indigeni chiamavano Vesta, parimenti Oiniade come la loro città di origine, seguendo, come gli affini Locresi in Apulia, il costume generalmente adottato dalle genti greche nei primi tempi di attribuire il nome della madre patria alla sede centrale delle colonie che andavano ad impiantare.

“La principale produzione commerciale del Gargano negli antichi tempi, che spiega la venuta dei Greci, nello stesso modo come alla produzione della lana è da attribuirsi la presenza di altri greci affini in Apulia, era quella della porpora, che veniva fabbricata nella sede in cui si stabilì la colonia di Oiniade, cioè Vesta, estraendola da un particolare mollusco (murex trunculus) che anche oggi è frequente sui fondi rocciosi delle sue rive di levante e di mezzogiorno, ma che allora era ben più abbondante, essendo questo carattere di rocciosità comune anche alla riva settentrionale, ora ridotta a bassi fondi e spiagge. “E’ da credersi che a questa industria della porpora, certamente valorizzata ed amplificata dai greci (il nome locale del mollusco da cui si estraeva, caparrone, nel dialetto dorico nettamente esprime la sua proprietà tintoria: capà dorica per .cata, preposizione intensificativa, ed erezo, voce propriamente dorica tingo), si hm1tasse nei rimi tempi l’attività della colonia, provvedendo all’espor- fazione la città d’origine. In prosieguo, però, necessità di cose venne a determinare i suoi abitanti, già resi esperti nella lunga navigazione, ad esportare direttamente la produzione propria, sostituendosi in questo ed in tutto il restante traffico marittimo a Oiniade greca, divenuta inadatta”. Un vasto deposito di gusci infranti di questo mollusco venne in luce a Vieste nel 1923, durante i lavori di fondazione dell’edificio scolastico. Lo strato, trovato ad una profondità di tre metri, aveva uno spessore di mezzo metro e correva, per una lunghezza di sei metri, lungo l’asse della trincea scavata per la fondazione del muro perimetrale, dimostrando di continuare ancora, per cui si ritiene che la quantità venuta alla luce rappresenta soltanto una piccola parte dell’intero deposito. Si deve ritenere, inoltre, che il deposito costituiva lo scarto della lavorazione, dal momento che accanto ai gusci infranti furono trovati anche gusci interi, appartenenti a molluschi giovani della stessa specie, che dimostrano come gli esemplari troppo piccoli venivano scartati, unitamente alle conchiglie di altra specie. Per consentire la continuazione dei lavori fu necessario estrarre una quantità di materiale conchiglifero valutata intorno ai 6 metri cubi circa. Nello stesso luogo, trent’anni prima erano state rin- venute alcune sepolture “ben conservate, sicuramente attribuite ad epoca preromana”. Un altro gruppo di Greci, secondo il Pascale, sarebbe sbarcato nel Gargano dal 554 al 407 a. C., accogliendo in tal modo l’appello dei Sipontini, che spesso venivano molestati dai valorosi e agguerriti abitanti dell’antica Uria. Costoro, infatti, soprattutto perché tormentati dalla malaria, sloggiavano frequentemente e nume- rosi, molestando gli abitanti delle coste garganiche e in particolare il territorio di Mattinata. I Sipontini, non potendoli scacciare con la forza delle loro armi, perché scarsi di numero, chiesero allora aiuto ai connazionali (Siponto sarebbe stata fondata, secondo il citato Pascale, dai Greci di Creta nel 694 a. C.) della vicina Grecia, offrendo in compenso parte del loro vasto territorio. I Greci risposero all’appello e molti di essi si stabilirono a Siponto, che fortificarono e ampliarono, mentre altri ancora fondarono, allora e nei due secoli successivi, nella Daunia e altrove varie città.